【1,2歳おすすめ】あいさつ【ねらい・読み聞かせのポイント教えます】

Ryu

Ryu「あいさつ」は私が”日常で使う挨拶に親しみを持って欲しい””挨拶をする心地良さを感じて欲しい”というねらい・想いを持って読むことが多い一冊です。

保育士歴10年以上のRyuが日本一詳しいレビューをお届けします。

- 挨拶の種類を知り、親しみを感じる

- 覚えた挨拶を言う事を楽しむ

作品紹介

「あいさつ」はこんな絵本!

「あいさつ」ってどんな内容の絵本?

そんな疑問にお答えするために「あいさつ」を簡単にまとめてみました。

- 日常でよく使う挨拶が紹介されている絵本

- 挨拶に親しみを感じ、言いたくなる

- 読みながら聞き手と読み手のやり取りが楽しめる

まるわかりQ&A

あらすじ・内容・ストーリー

人との関わりの中では欠かせない「あいさつ」を紹介している一冊です。

子どもに限らず挨拶は今後一生使っていく大切な言葉ですよね。

そんな挨拶を子どもにも分かりやすく、言葉と絵で伝えています。

おはよう、いってきます、いただきます、おやすみなさい…こんな当たり前の言葉の素晴らしさを改めて確認できる絵本となっています。

「あいさつ」の読み聞かせをすると共に我々大人が日常の挨拶をしっかりしたいですね。

こんな方におすすめ

以下の項目に当てはまる方に「あいさつ」はぴったりの絵本です!購入を検討してみましょう。

- 子どもにあいさつについて知ってほしいと考えている

- 日常で使う言葉が描かれている本を探している

絵本比較!あなたに合った絵本を探そう!

探している絵本とは違った…。そんなあなたにはこちらをおすすめ!

”こんばんは”が言いたくなる「おつきさまこんばんは」

少しずつ空へ上っていくお月様が描かれている作品。途中でお月様が雲に隠れたりする展開があるのも魅力の1つ。お月様に向かって「こんばんは」と言いたくなります。

乳児に必ず読みたいロングセラー作品です。

挨拶×仕掛けいっぱいの楽しい絵本「おやすみなさい」

起きている動物たちを仕掛けをめくる事で寝かせていく作品。1ページに3つある仕掛けが楽しく、最後まで飽きずに楽しむ事ができます。そんな楽しい仕掛けと共に挨拶も思わず言いたくなってしまいます。

睡眠前に読みたい一冊です。

目的・ねらい

絵本はそれぞれ作者の願いや思いが込められています。その思いを汲み取り、絵本を読むときに目的やねらいを持つ事をおすすめします。以下の「目的・ねらい」はRyuが読み聞かせをするときに大切にしている事です。参考にしてみてください。

- 日常で使う挨拶を知り、どの場面で使うのかを考える

- 実際に言ってみて、挨拶に親しみを感じる

目的・ねらい1

全部で11個の挨拶が紹介されています。

「こんにちは」などの挨拶だけでなく、「ありがとう」や「ごめんなさい」といった集団生活を送る上では欠かすことのできない挨拶も紹介されています。

また、言葉と一緒に絵も描かれているので、どういった場面で使うのかを視覚的に理解できるようになるでしょう。

何度も繰り返し読むことで、次第に使い方が分かっていきます。

目的・ねらい2

実際に挨拶を使うところまでがゴールです!

まずは使い方を知る、次のステップとしては使ってみるですね。

この本から得た知識を普段の生活の中で引き出せるように、大人が積極的に絵本に書かれている挨拶を子どもにしましょう。

どんなこともそうですが、実際に使わないと身につかないものです。

折角、知識を得たのですから、それを使える環境を我々大人が用意しましょう。

また、挨拶を使うときは明るく・元気に言って、ポジティブなイメージを持てるように配慮することを忘れないようにしてください。

![]()

![]()

チェックポイント

現場で毎日読み聞かせを行う現役保育士が、実際に何度も読み聞かせをしたことで分かった大切なポイントを見ていきましょう。

| 年齢 | 乳児期、特に1歳児 |

| 季節 | 一年中 |

| 行事 | 関係なく楽しめます |

対象年齢

1,2歳頃からがおすすめです。

日常的に使っている言葉が身についてくるこの年齢に挨拶に興味を持つことは大切です。

挨拶に興味を持つことで、初めは大人と子どもとのやり取り、その後は子どもと子どもで挨拶ができるようになるでしょう。

時期・季節・行事

挨拶を真似して言えるようになった頃がいいでしょう。

まだ意味は分からなくても「おはよう」「ばいばい」「ありがとう」といった言葉の存在を知り、真似して言えるようになった時期に読むことで、言葉とその意味を絵本を通じて結び付けられるようになります。

挨拶の存在を伝えるには、身近な大人がまずはしっかりと言う必要があります。

絵本を通してだけでなく、日頃から挨拶を心がけたいですね。

挨拶は毎日のものですので、決まった季節や行事などはありません。いつ読んでもいいでしょう。

その日一日挨拶を意識できるよう朝に読むのもいいかもしれませんね。

読み聞かせのポイント

「あいさつ」を読み聞かせをする中で意識しているポイントです。読み方を少し意識するだけで内容がぐっと伝わりやすくなります。読み聞かせをする中で自分なりのポイントも探してみるのも面白いですよ。

- 場面に応じて気持ちを込めたり、声の大きさを変えましょう

- 読み手も実際に身振り手振りをしながら読みましょう

ポイント1

実際にその挨拶を使っている場面を想像して読みましょう。

「おはよう」のときは、一日の始まりを意識できるように明るく・元気に。

「おやすみ」のときは、一日の終わりを意識できるように落ち着いて・静かに。

このように実際に我々が使っている場面を考えながら、声のトーンや大きさを変えて読むことで、子どもにも実際の使い方が伝わるでしょう。

「ありがとう」「ごめんなさい」のときは、気持ちを込めて言うことも意識してみましょう。

ポイント2

言葉だけではなく、「動き」も加えることで使い方が想像しやすくなります。

読んでいるときに読み手が何か動きを加えるのはご法度のような気もしますが、私はこの絵本に関しては動きを加えた方がいいと思い、積極的に実際にする動きも取り入れています。

例えば「いってらっしゃーい」のときは、手を振ってみたり、「いただきまーす」「ごちそうさま」の場面では手を合わせるようにしています。

そうすると子どもも自然と読み手の真似をするものです。

実際に使うことを目的としているので、言葉だけでなく動きも伝えた方がいいと思います。

まとめ・Ryuの感想

![]()

![]()

可愛い動物たちと一緒に挨拶を知ることができる、乳児期に読みたい絵本です。

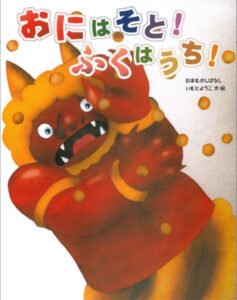

子どもたちに挨拶を知ってほしいという思いと、いもと ようこさんの絵に惹かれて買ったこの絵本。

実際に子どもたちの前で読むと最初はあまり反応がありませんでしたが、何度か読んでいる内に子どもも挨拶を覚えて、はっきりと言えるようになってきました。また、生活の中でも少しずつこの絵本に出てくる挨拶が見られるようになってきたのを覚えています。

私たちの生活とは切っても切り離せない挨拶。子どもに「挨拶しなさい」と言う前にしっかり我々大人が子どもに挨拶を伝えたいですね。

個人的に「あいさつ」の最後に書かれているいもとようこさんの言葉がとっても素敵です。

「あいさつは ことばのあくしゅ。げんきな あいさつは みんなを げんきにします。」

まさにその通りです。大人が見本となれるような挨拶をしたいですね。

記事を書く励みになります。ポチっとお願いします!